���S�����f�B�[�i�[�̓d���t�H�g�M�������[�E�����N���j���[��

�����d�͂̓d�����@�k�C���d�͂̓d�����@���k�d�͂̓d�����@�k���d�͂̓d�����@�����d�͂̓d�����@���d�͂̓d�����@�����d�͂̓d�����@�l���d�͂̓d�����@��B�d�͂̓d�����@����d�͂̓d����

���S�����f�B�[�i�[�̓d���t�@�C����

�����ł́A�c�����̍�����̋L�^�Ƃ��āI�z�d�ݔ��Ɋւ���l�I�Ȓm�����܂Ƃ߂Ă݂��I

| �����d�͊Ǔ��̔z�d�� | |

|

�֓��n���ɂ��Z�܂��̕��͂���������݁B ���T�C�g��҂��I�܂��I�I3�̍��Ɉ�ԏ��߂ɋ������������̂��I�I�I�����d�͂��NJ�����z�d�ݔ��ł���B ���������������R�ɂ��Ă͂�͂�A�����J�o�[�ƁA�����������̔�������̕������d�Ȃ��āA�ڂ̂悤�Ɍ���������ł���B�i�j �d����������X�́A�N��������������炵���B ��͑�̂ɁA�c�������d�ɋΖ����Ă������Ƃ��W���Ă���̂��Ǝv���Ă���B�i���͋Ζ����Ă��Ȃ��B�j �t�ɁA�����������n���̓d�͉�Ђ��NJ����鋟���G���A�ɐ��܂�Ă����Ƃ�����A�������������������܂�Ȃ�����A�����A�d���ɋ������Ȃ������Ǝv���Ă���B�i�j �����āI�����u�n�����Ƃɓd���̎�ނ��Ⴄ�I�v�Ƃ������ƂɋC���t�����̂́A���w�Z����ɃX�p���]�[�g�n���C�A���Y�ɍs�������̂��Ƃł���B ���x�A�������ɓ����Ă����֓��̃C���^�[���~���Ɠd���̎�ނ��Ⴄ���Ƃɂ܂��A�C���t�����̂ł������I�i�j �����́A�H��ɒ����Ă���Ǝ��̍\���ݔ��ł�����̂��Ǝv���Ă������A�����ł͂Ȃ��A�i���Ɠ������ɁA�����Ƃ͈Ⴄ��ނ̓d���������Ă����̂������B�� �����A�����͒��x�A���k�d�͂��NJ����鋟���G���A�ł������̂��B �܂�����͘b���ƒ����Ȃ邩��A�܂����x�i�j |

|

|

���̑O�ɁI �܂��͂���܂łɏW�߂Ă������z�d�H�w�n�̕������Q�l�܂łɒ��グ�Ă����A�啪���̌`�ɋ߂��A�����d��(���݂̓����d�͂̑O�g)����̑吳������̔z�d����U��Ԃ��Ă݂悤�B |

|

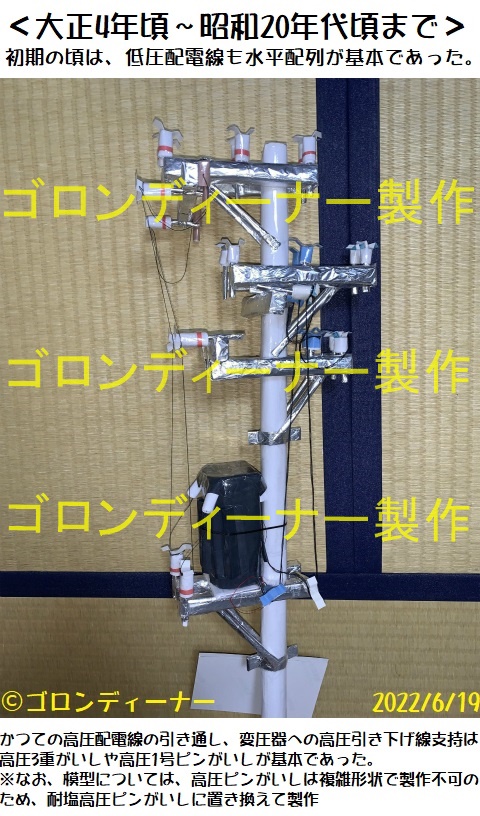

| ���吳4�N���`���a20�N�㍠�܂Ł� | |

|

������1���s���������͐���s�̂��߁A�ߑ�̑ω��s���������ɒu�������Đ���

|

|

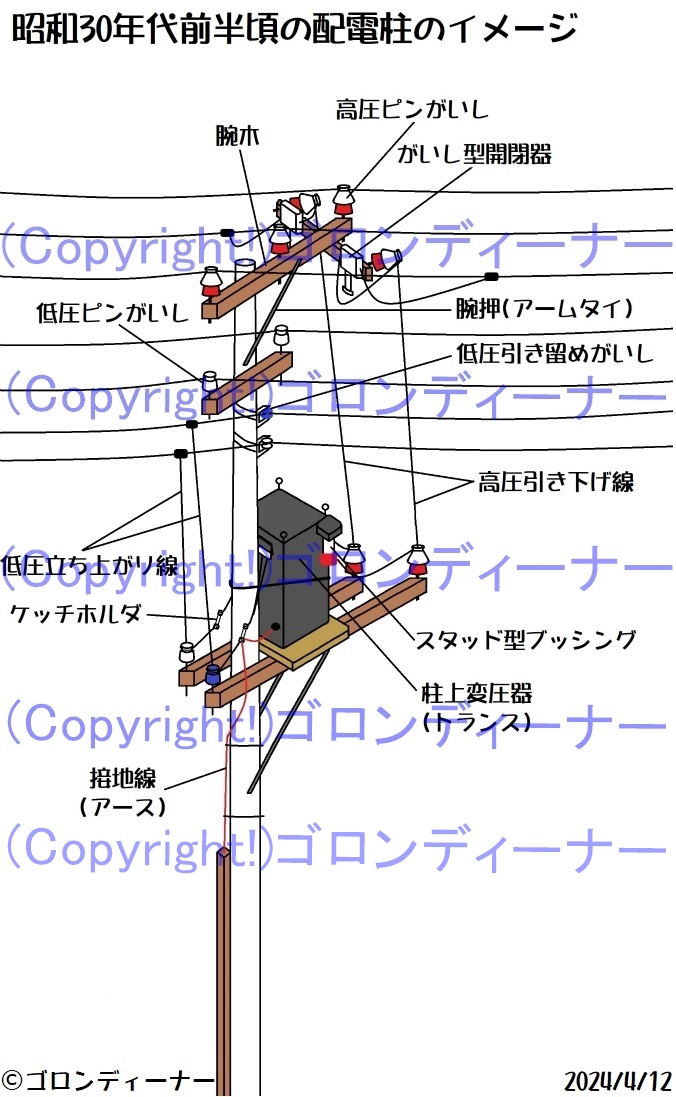

| �����a30�N��O���� | |

�@ �@

�����A1�����ł��鍂�����̕ψ���̕ی�ɂ́A�������X�C�b�`�i�������^�J��j���g���Ă����B

|

|

| �����a30�N��㔼�`���a50�N��O�����܂Ł� | |

|

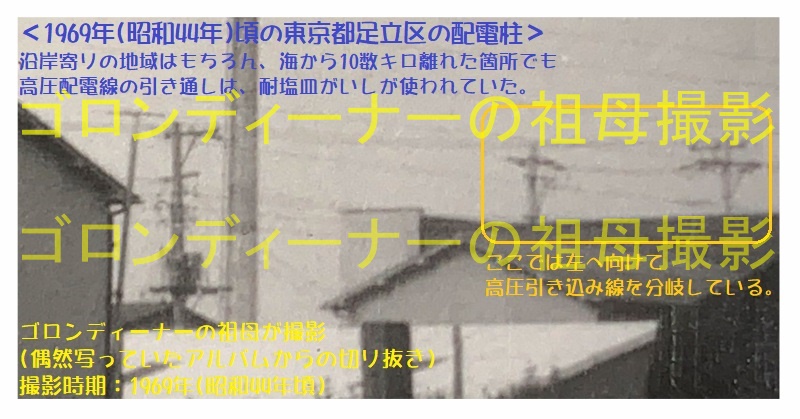

�܂��A�����������ɂ��ẮA�������͍����s������������͂ŁA���݊��(�C����10���L���n�_�܂�)�̒n��ɂ��ẮA�����s����������ω������s���������ɑω��M��lj������ω��M�����������y���Ă����B ���ɂ́A�ω��M��lj����Ȃ��ω������s���������P�Ƃ̈����ʂ��������������B �܂��A�����̕ψ���̎��t�����@�ɂ��ẮA�r��r���ɂ���đg�܂ꂽ�ϑ�(�ψ���̓y��)�ɍڂ��邩 �ψ���̑O�ʂɂ���4�̃t�b�N���g���A�����4�����A2�̃n���K�[�ɌŒ肵�āA�ψ����݂艺���Œ肵���n���K�[�����ɂ����̂���{�������B �i���S�����f�B�[�i�[�̏f���́A��̂��̍��ɓ��d�ɋΖ����H�����̓o�C�N�ŏ��������Ă����Ƃ����b���Ă���B�j

�����s������͒��قǂ̒n��ł��邪�A���̕ӂł����Ă͑ω��M���������傢�ɕ��y���Ă����B �����������ɂ��ẮA���̌�A���a50�N(1975�N)�O��ɂȂ�ƁA���x�͂��������A��萫�\�����サ������6�������������⍂��10�������������̎g�p����������悤�ɂȂ��Ă����E�E�E |

|

| �����a50�N��`����10�N�い | |

|

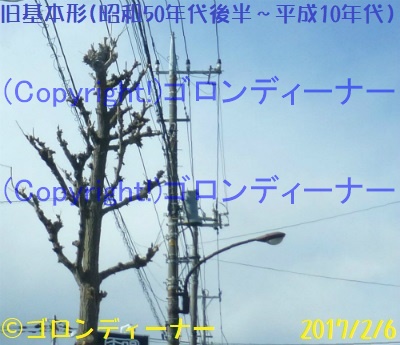

�Ȃ��A�z�d���̑S�̓I�Ȍ`�Ƃ��ẮA���̌�A����10�N�㍠�܂ł́A��L�ʐ^�̂悤�Ȍ`����{�ƂȂ��Ă����B (����ψ��킪�ڂ������̂ɂ��B) ���̎��͂܂��ψ����ݒu����ɂ������āA�ϑ�����݂���Ă����B |

|

| ������12�N���`����25�N���܂Ł� | |

|

2000�N(����12�N)���ɂ��A�����Ď��̂��ߏ��ł��ϑ��K�v�Ƃ��Ȃ��ψ��킪�o�ꂵ���B |

|

| ������20�N��`����30�N���܂Ł� | |

|

����ɂ��̌�A�d���ނ��x����x����(�d���̂���)�Ɋւ��ẮA����20�N(2008�N)���ɂȂ�ƁA���x�͓����s�S�Ⓦ��23��̉���(������)�Ȃǂł͍|�ǒ������y���Ă������� |

|

|

����30�N(2018�N)�܂ł́A�܂��S�R���N���[�g���̐V�݂��ڗ����Ă����B |

|

| �������āA�z�d�ݔ����N�X�i���𐋂��Ă���A���ł͎x�����������^�̋�s�J�̍|�ǒ�(4����3���|�ǂŎc���������ꕔ�����R����)����{�ƂȂ��Ă���B | |

| ������30�N�`�ߘa�`�� | |

|

(������������́A�����͒P����2�����ƂȂ������̂ɂ������ƂȂ�B)

|

|

| �I�[�̔�r | |

|

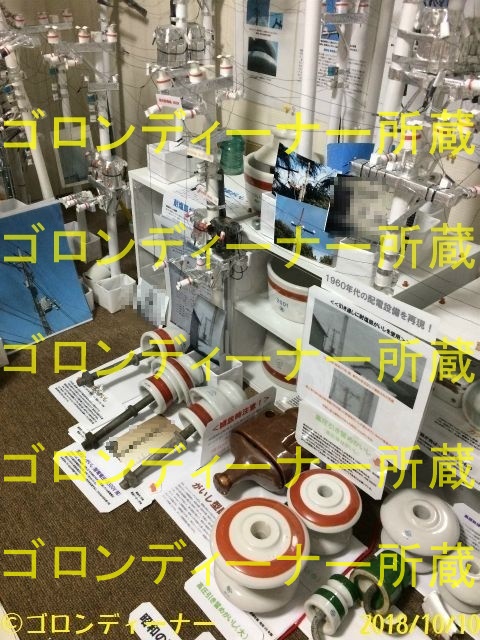

�I�[�ɓd���p�ψ����ݒu�����o�[�W�����ɂ�邪�A������1960�N��̐ݔ���2020�N��O���̏I�[�̐ݔ����r�I

|

|

|

����{�`�̊e�����́� |

|

|

|

|

|

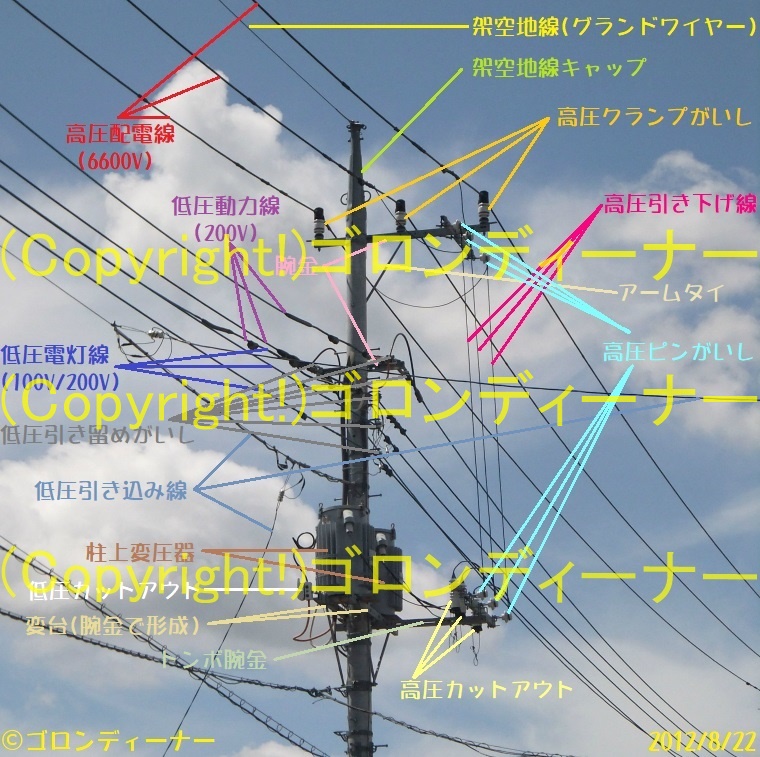

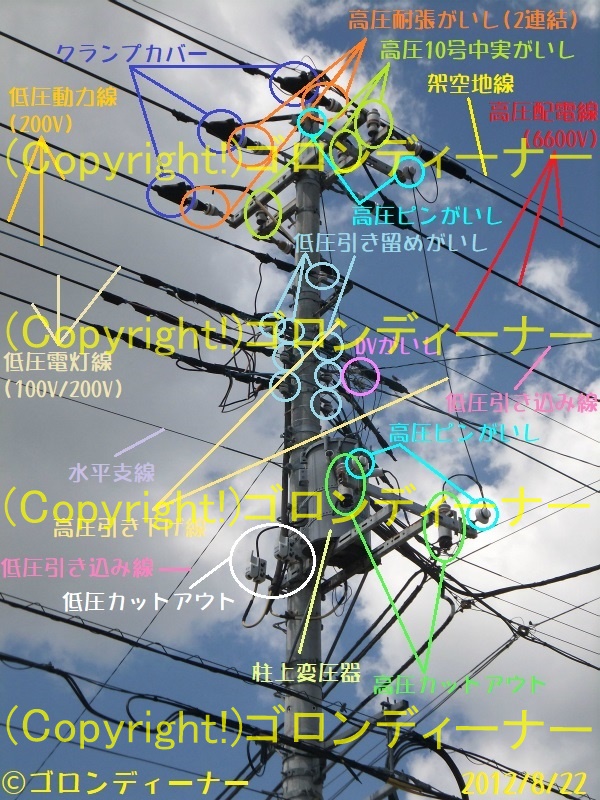

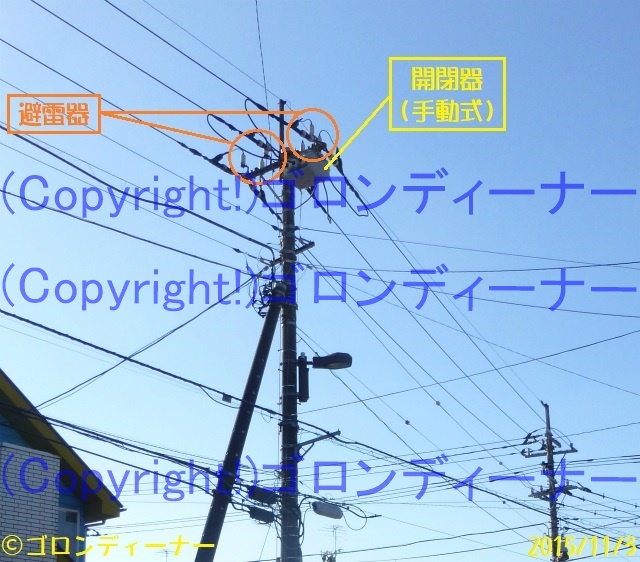

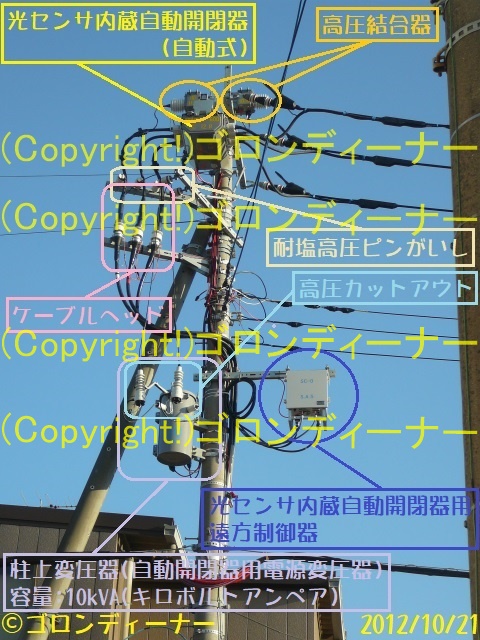

��ԏォ��O�����h���C���[�i�ˋ�n���j�A�����z�d���A�ሳ�z�d���A�����Ă��̉���NTT�̓d�b���ނƂ����������Ŕz�d���͍\�������B �O�����h���C���[�͔𗋐��ł���A�����x�����Ƃ����������ł���A��ԍ����ʒu�ɓd�C�̗���Ă��Ȃ��ˋ�̐���A�����ɗ���������悤�ɒ����Ă���B �������A�ŋ߂̓O�����h���C���[�͒��炸�A�𗋐j����Ƃ��Ĕz�d���̒����ɘr�������t����̂��嗬�̂悤�ł���B �����z�d��6600V�ɂ��ẮA�O��3�����̂��̂��嗬�ł��邪�A�H��̃��[�^�[�̓��͌�(200V�̓��͐�)��S���K�v�Ƃ��Ȃ��Z��X�ł́A�P���Q�����̍����z�d��6600V���悭����B �����z�d���̉���ʂ�ሳ�z�d���ɂ��ẮA���͐��͎O��3������200V�A�ሳ�d�����ɂ��ẮA�ŋ߂ł͉ƒ�ł��G�A�R����IH��200V���g�����Ƃ������Ă�������A�P���R�����̂��̂������B �Ȃ��A�P��3�����̒ሳ�d�����ɂ��Ă�100V�ȊO��200V���g���邪�A�P���Q�����̂��̂�100V�����g���Ȃ��B ���Ȃ݂ɁA���a�̐̂͒P���Q�����̒ሳ�z�d�����嗬�ł������B �܂��A�ሳ�z�d���ɂ��Ă͑��ɓȖ�R�����ł͎O��4�����̑S���ʂ̒ሳ�z�d��������B �ڂ��������ɂ��ẮA�ሳ�z�d���̍\�����Q�Ƃ��ꂽ���B |

|

|

�����������߂̊e�����́� |

|

|

|

|

|

�����ϒ���������2���̂˂��ꂽ�X�g���b�v�ɂ���Ďx������Ă���B �Ȃ��A���̐�[�ɂ���������߃N�����v�J�o�[�ɂ��ẮA���݂̃A���~���p�Ɛ̂̓����p�ƂŎg���������Ȃ���Ă���B �A���~���p�̃J�o�[����L�ʐ^�̂��̂ł���A�����p�J�o�[�͒����̂������ł���B �̂Ɣ�ׂ�Ɠ����͂͂邩�Ɍ������B |

|

|

���J�푕���̊e�����́� |

|

|

���^�̐ݔ��̗��

���ߑ�I�Ȑݔ��̗��

�ŐV�ݔ��̗�� |

|

| �������ŁI��{�I�ȑ����}���I�I�i�ォ�猩���}�j�� | |

|

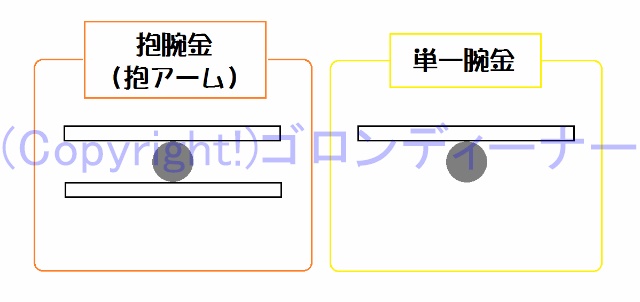

�{��ɓ���O�ɁE�E�E �����i�������j�r���ƒP��r���� |

|

|

���� �~�F�����A�[���@���F���i�������j�A�[�� �i�����d�@��w�o�ŋǂ̔����z�d�U���Q�l�j |

|

|

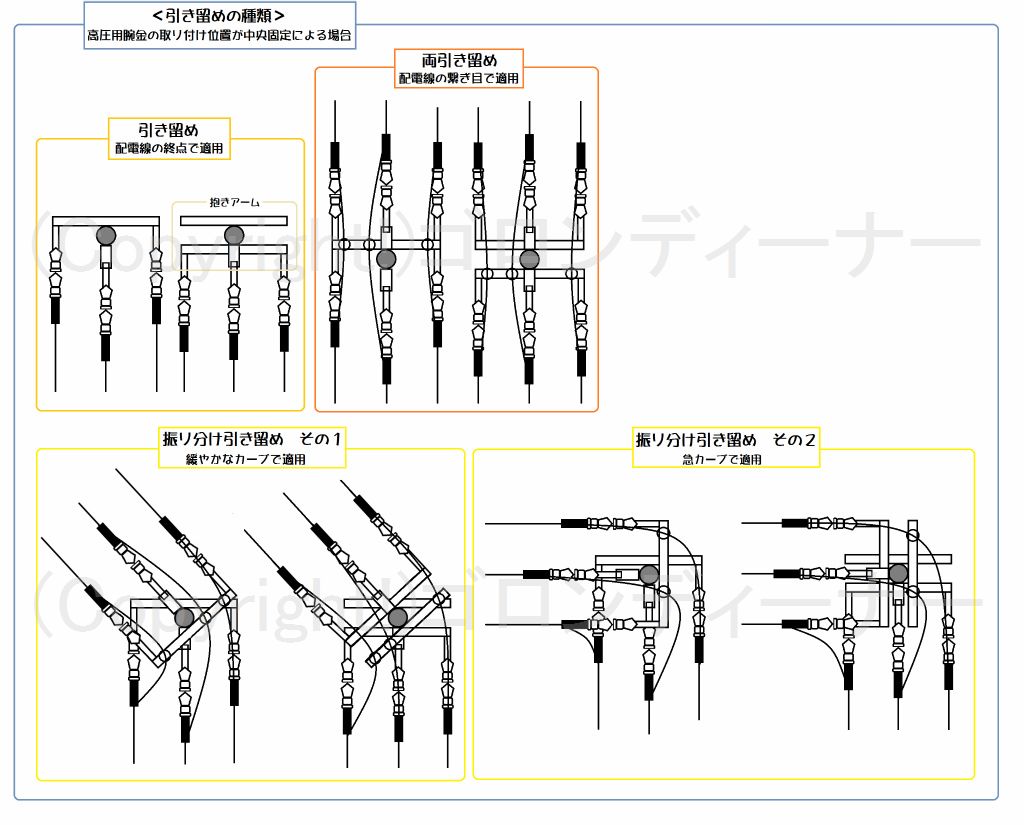

�������߂ɂ��ẮA�����z�d���̈������ߓ��A���x��K�v�Ƃ����ӏ��ł́A�r�����Q�{�����t���Ċe�r���𑊌݂ŕ����킹�����i�������j�r�����g���Ă�����i���悭�ڂɂ���B |

|

|

��̐}�ł́A�����ʂ��ӏ��̕��A�[���ɂ��Ė��L�������A�����d�͊Ǔ��ł́A�����ʂ��ӏ��Ŏg������A�[���́A�S�̓I�Ɍ�����A�N�X�����Ă��Ă���B�i�A���A�����̑����n��͗�O�B�����ł͍ŋ߂ł��V�݂��������Ƃ�����B�j

�������̑����n��Ō��������A�����ʂ��ӏ��̕��A�[���̐V�ݎʐ^

|

|

|

�������o���i���o���j�����̐��_���� |

|

|

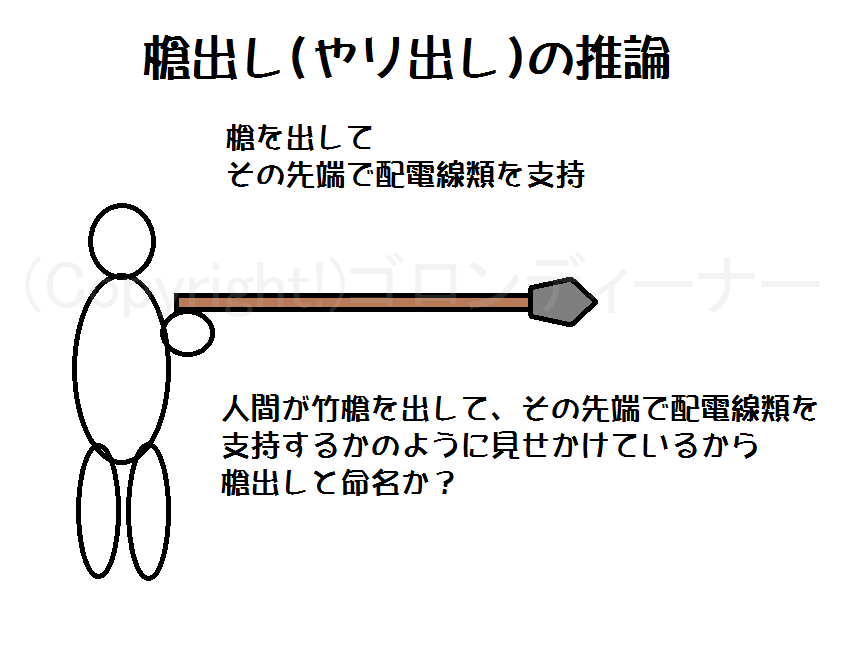

�z�d�̐��E�A�������͔z�d���}�j�A�Ԃł́A��L�ʐ^�̂��Ƃ��A�S�Ă̓d����Б��֓˂��o�����č����z�d�����x��������@�����o���i���o���j�����ƌĂԂ悤�����A���͂����ƁA���T�C�g��҂����̒�`�ɂ��ẮA�悭�킩���Ă��Ȃ��B��

�������A����ł���|��肪�z�d���̑������Ɏg����Ƃ́A�������܂��^��ł���B |

|

| ����ψ���̃u�b�V���O�̈Ⴂ�B | |

|

�������d�͊Ǔ��ł͖ő��Ɍ������Ȃ��X�^�b�h�^�u�b�V���O�@�悭��������ʏ�̃u�b�V���O�� |

|

| �܂��́A�����̏�������I�d���Ɏ��t�����Ă���v���[�g�̊T�v����ڂ��������I | |

|

�ꏏ�Ɍ����āA���͂Q�̈Ӗ������͑S���Ⴂ�܂��I�Q�̃��[�h���o�ꂵ�����R�������Ő������悤�B |

|

| �~�j�u�����̂Q�@�x�����Ɏ��t������v���[�g�̎�� | |

| ��������́A�ݔ��ʂŌ���ׂ����T�v��������Ă�Љ�I | |

| �܂��A�z�d�����āH | |

| �ሳ�z�d���̍\�� | |

| 1.�x�����̎�� | |

| 1.�x�����̎�� | |

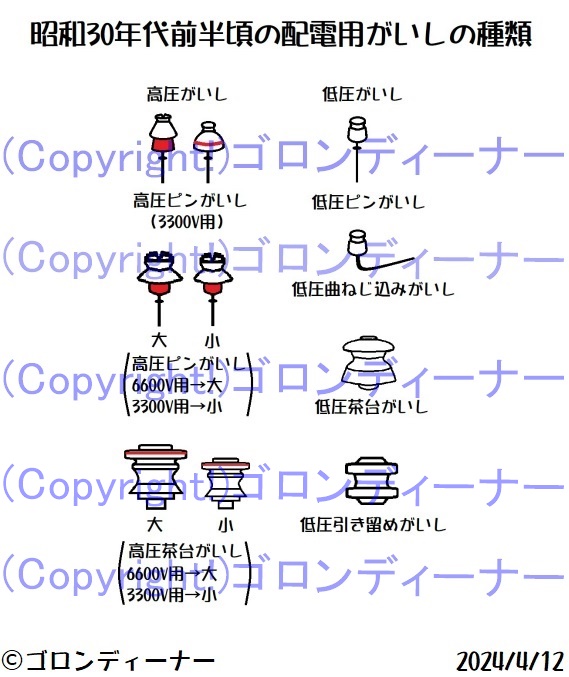

| 2.�z�d�p�������̎�� | |

| 1�j�����������̎�� | |

| 2�j�ሳ�������̎�� | |

| 3.����̊e�ݔ��̎�� | |

| 3.����̊e�ݔ��̎�� | |

|

4.�㕔�`��̎�ށE�S�� �ˋ�n���̎x�����̎�ނ���ڂ��������I�I |

|

| 4-1.�ˋ�n���x�����̎�� | |

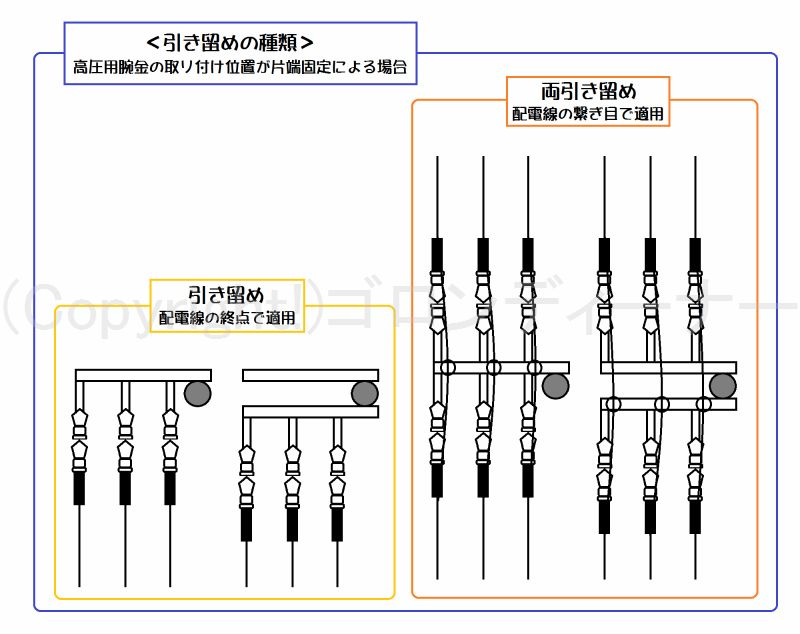

| 4-2.�������߁A���������߁A�U�蕪���������߁A�^�݈̂������߂̎�� | |

|

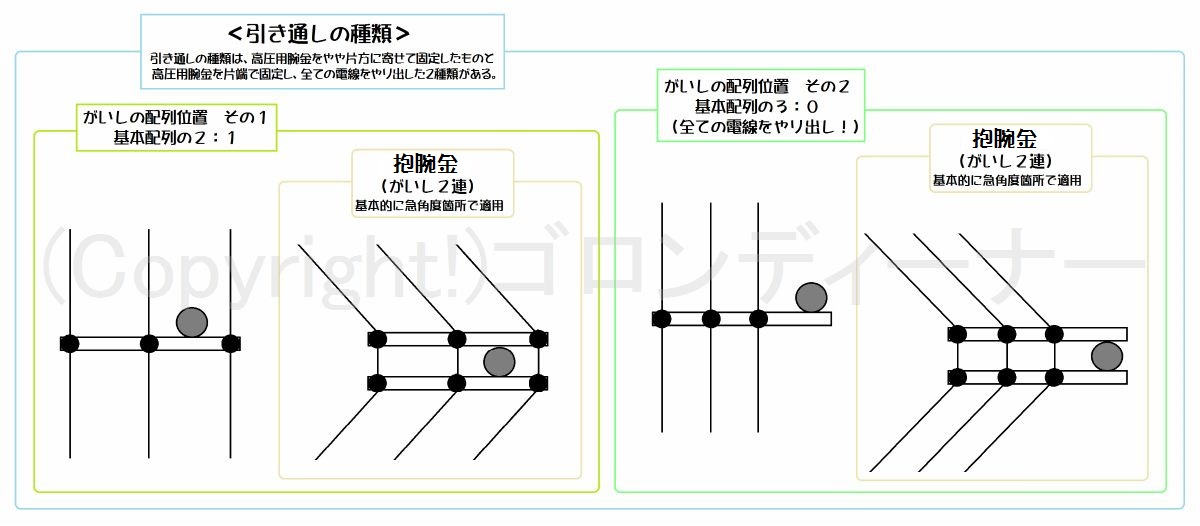

4-3.�������̔z��Q�F�P�̎�� �d���Ƃ����A��͂�I�̂Ȃ���̂��̌`�I�I |

|

|

4-4.�������̔z��R�F�O�i���o���j�̎�� �����ł́A���ׂĂ̓d����Б��ւ��o�������ēd�����x��������ނ��Љ�悤�B |

|

| 4-5.F�A�[�����A���u�r���̎�� | |

| 4-6.D�^�r���iD�A�[���j�̎�� | |

| 4-7.���̑��E�㕔�̌p���������̎�� | |

| 4-8.�s�s�^�z�d�̎�� | |

| 5.�ψ���̎��t�����̎�� | |

|

�ሳ�{����艺���ɕψ��킪����ꍇ�̎�� |

|

|

�����āA�ሳ�{�����㕔�ɕψ��킪����ꍇ�̎�ނ��Љ� |

|

| �F�X�Ȏ�ނ������_���ŏЉ� | |

| �S�����f�B�[�i�[�̓d���t�H�g�M�������[�i�����d�͂̓d���ҁj�@ | |

| �����̑��E���a���い | |

|

���a�̔z�d�p�������E���܂Ƃ߁I

�i���ʐ^�Ō�����A���͌������ʐԂ���������2�{�����鍂���s���������͉������āH

|

|

|

�����ł́A1960�N�㓖���ɎB��ꂽ�Â��^�C�v�̓d���ʐ^���f�ځI |

|

| �k�C���d�͊Ǔ��̔z�d�� |

|

�k�C���d�͂Ƃ����������ς肱����I

|

| �k�C���d�͂̎�ނ������_���ŏЉ� |

| �S�����f�B�[�i�[�̓d���t�H�g�M�������[�i�k�C���d�͂̓d���ҁj |

| ���k�d�͊Ǔ��̔z�d�� |

|

���k�d�͂̃g�����X���������{�`�͂��̂悤�Ȍ`

|

| ���k�d�͂̔z�d���̎�ނ������_���ŏЉ� |

| �S�����f�B�[�i�[�̓d���t�H�g�M�������[�i���k�d�͂̓d���ҁj |

�����g��50[Hz]�G���A�I

�֓����ʂ���x�m��n��A���������͂���

�i�Ȃ��A���C���V�����̏��p���g����60[Hz]�ɂȂ��Ă���B�j

| �k���d�͊Ǔ��̔z�d�� |

|

| �����d�͊Ǔ��̔z�d�� |

|

| �l���d�͊Ǔ��̔z�d�� |

|

�S�����f�B�[�i�[�̓d����I �g�b�v�ɖ߂�

�����T�C�g�͊e�d�͉�ЁE���̑��̊�ƂƂ͈�؊W�������܂���B

�����T�C�g�̓��e�A���́A�摜���̖��f�]�ځE���f�g�p�͌ł����f�肵�܂��B

�ŋ߁A���T�C�g�Ɍf�ڒ��̉摜���l�u���O��Yahoo�m�b�ܓ��֖��f�]�ڂ���鎖�Ă��������Ă��܂��I�I

���f�]�ڂ͊��S�Ȓ��쌠�N�Q�ƂȂ�܂�����A�K�v�ȕ��͕K�����T�C�g���[���t�H�[����育�A��������悤���肢�v���܂��I

�i���T�C�g���̓��e���X�}�z��o�b�ŃX�N���[���V���b�g�����āA��������O�f����c�C�b�^�[����SNS�ɓ��e����s�ׂ����l�ł��I�I�ł����f��v���܂��B�j

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@