変圧器の取り付け方の種類 その1(東京電力の電柱編)

ここでは、低圧本線よりも下に変圧器が取り付けられたタイプの種類について紹介していく。

まずは、変圧器の土台が2本の腕金によって構成されたものから紹介!

その前に取り付け向きの変革から少し説明を入れる。

<変圧器の取り付けの向きについて>

今は車道を正面にして変圧器を取り付けるのが基本であるが(ハンガー装柱は例外)

黒塗りの変圧器が流行った昭和初期頃では、横にしたり、背中合わせで変圧器を取り付けるものがかつて実在していた。(背中合わせのものはないが、現在は東北電力の基本形で見かける。)

今のように正面向きに変圧器を取り付けるようになったのは、大体昭和20年代後半頃だと思われる。

<変圧器の台数の意味>

基本的には、変圧器の台数の意味については、1台乗っかっていればそれは電灯用(100V)、2台乗っかっていれば動力用(200V)ということになるが

栃木にある特殊な低圧4線式の場合はそうでないこともあるから、接続先の低圧本線を確認して頂きたい。(変圧器の吹き出し口から出た電線が低圧本線のどの位置の電線に接続されているかを確認すれば判別できる。)

なお、今後は、土台不要の新型変圧器が増えていくから、そういった見分け手法は使えなくなると思われる。(変圧器1台による縦長タイプのもので動力用トランスが実在していた。)

また、変圧器2次側(変圧後の低圧側)の電線吹き出し口で4つある内、端と端で取れば200V、隣合わせで取り出せば100Vということになる。(だが、これについても、土台不要の新型変圧器では通用しない。)

写真で表すと以下のようになる。

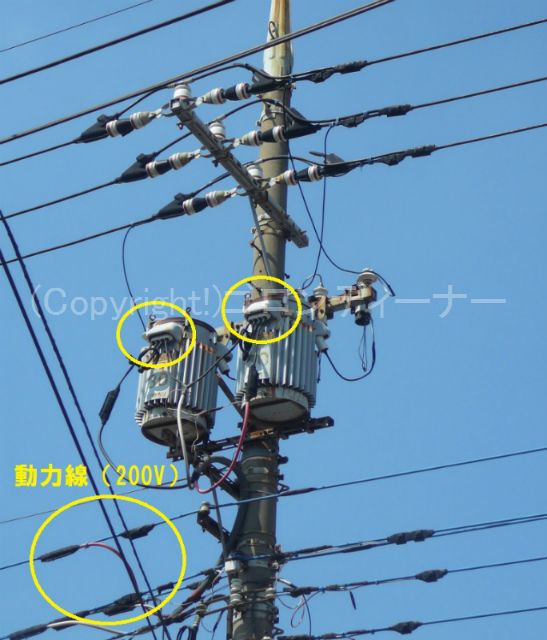

2次側の低圧カットアウトが撤去されたものになるが、2台あるそれぞれの変圧器の2次側で、端と端の電線(動力線で200V)を取り出し(真ん中2本は断線)、最終的には合体させ3本の動力線に接続された例

隣合わせの電線(電灯線100V)を取り出し、真ん中の2本は合体(架空共同地線)させ、電灯線に接続された例

黄色い円で囲った通り、変圧器のアースも架空共同地線に接続されているのがわかる。(1本は地中へ接続)

なお、2次側の電線を取り出した後に見られる3本の内1本の電線については、変圧器のアースということになり、これも動力用200V、電灯用100V変圧器とで共有されているようである。(これの呼び名を架空共同地線と言うようである。)

前述の通り、その共有線は2つのアース(接地線)を意味するものであるから、青色の引き留めがいしで支持される。

また、かつては変圧器の接地線支持用として緑色の低圧ピンがいしを取り付けるものも実在していたが、これについては近年では廃止になっている。

変圧器の接地線支持用として、緑色の低圧ピンがいしを使った古いハンガー装柱の例

<<従来までの旧型を紹介>>

まずは、土台が必要な旧型の変圧器の取り付け方を紹介!

<腕金仕様の土台を紹介!>

| 変圧器の土台が腕金によって構成されたタイプで | |||

| 基本タイプ |

レアなタイプ 都市型変圧器が登場する前は結構あったようだが 今となっては、2台以上はレアな分類になる! |

||

|

変圧器1台装柱 (マニア間での呼び名:シングルトランス、シングルトラ) |

変圧器2台装柱 (マニア間での呼び名:ダブルトランス、ダブトラ等w) |

変圧器3台装柱 (マニア間での呼び名:トリプルトランス、トリプルトラ、トリトラ等 中でもトリプルトラの響きは可愛いw) |

変圧器4台装柱 (マニア間での呼び名:こちらは発見数が少ないので 聞きなれないが、クアドラプルトランス クアドラプルトラ、クアトラになるかとw) |

|

|

|

|

|

|

変圧器への高圧引き下げ線を低圧本線より下へ 一気に引き下げるこうしたものは、昔ながらの構成であったが 今は土台を使わない変圧器が登場しているから 既に旧タイプになりつつある。 こうして、配電設備も年々変革を遂げている。 |

2つの変圧器を土台に置く場合は、並べて置くようだ。 1台タイプと同様に2本の腕金の上には木の板が敷いてある。 |

都市型トランスが登場する前の昭和40年代頃までは 都内の至る地域に普通にあったようであるが 都市型トランスが登場してからは、ほとんど見かけることはなくなった。 変圧器を3台設置する場合は、2台、1台の順に置くことが多い。 |

変圧器3台装柱同様、見かけることは全くない。 写真のものは長い間未更新だったようで 古いアパートの引き込みで確認することができた。 今は都市型トランスや高圧のまま引き込むことが 多いから見かけることはほぼない。 4台の場合は2台用の土台を下段に一つ増やすのみ 電柱ブログでの掲載ページはこちら |

| 現在は木板よりも鉄枠が敷かれる。 | |||

|

土台に木板が敷かれている例

土台に鉄枠が敷かれている例

|

|||

|

従来までは変圧器の下に木板を敷いていたが、老朽化が早く進むためか、現在は鉄枠状のものが敷かれる。 また、都内の大田区の重塩害地域ではとても、木版では対応できなかったようで2枚ずつ固定されたアングルが敷かれていた。 |

|||

<丸型土台仕様のものを紹介!>

腕金仕様の土台に引き続き、昭和50年代からは丸型土台が登場した。

登場初期はスケルトンタイプの大きな土台が登場していたが、今はスケルトンでないタイプの土台が主流となっている。

| 変圧器の土台が丸型土台で構成されたタイプで | ||

| 変圧器1台装柱 | 変圧器2台装柱 | 変圧器3台装柱 |

|

|

|

| 丸型土台仕様のタイプで1台変圧器が乗っかったタイプになる。 | 丸型土台仕様のタイプで2台変圧器が乗っかったタイプになる。 | 丸型土台仕様による3台トランスは稀に見かける。 |

| 大田区の重塩害地域のみ、土台の上にアングルを | ||

|

||

| 丸型土台の場合は、土台の上に何も敷かないことがほとんどだが、大田区の重塩害地域のみ、土台の上にアングルが敷かれていた。 | ||

|

都内の墨田区、江戸川区限定で確認できる丸型土台 変圧器1台装柱で |

||

|

|

||

| 普通の丸型土台に混じって、都内の墨田区、江戸川区には丸型土台の下から伸びる腕金が二手に分かれたタイプも混在している。 | ||

<丸型土台・初期タイプ(昭和50年代物)を紹介>

ここからは丸型土台仕様のもので、登場初期によく見られたと思われる昭和50年代物を紹介していく。

登場初期は高圧カットアウトを高圧上部へ取り付けたり、土台にそのまま取り付けたりするなど、今とは少しだけ取り付け方法が違っていた。

|

変圧器の土台が丸型土台で構成されたタイプで(登場初期タイプ) 土台に高圧カットアウトや耐塩ピンがいしが直付け |

|

登場初期の丸型土台はスケルトン!

高圧カットアウトは1973年製を見かけることもある。昭和40年代には既出!?

|

|

登場初期はスケルトンタイプの土台が主流となっていたようだ。 土台が大きいのは、丁度、1970年代半ばは電力需要が増加し始めた頃であり、大容量の変圧器が急速に増えていったことが関係していると思われる。 また当時、小容量の変圧器から大容量の変圧器へ更新する際、腕金仕様の土台では手間がかかるなどして間に合わなかった結果、取り付けが容易な丸型土台が増えたとも言えるだろう。 |

| 土台を更新したものでも稀に・・・ |

|

スケルトンから一度更新された土台でも高圧カットアウト類そのままといったタイプも

高圧カットアウトの製造年はやはり、1976年(昭和51年)であった。 |

| 当時のままの土台では錆が進行し老朽化が進んでいたからか、土台を一度更新したものでも、高圧カットアウトと変圧器への引き下げ線支持用のがいしを土台に直付けしたタイプが確認できた。 |

|

丸型土台仕様のもので 高圧カットアウト上部取り付けタイプ |

|

|

|

元はといえば、昭和初期〜昭和30年代のがいし型開閉器(高圧カットアウト登場前)時代は、それを高圧配電線付近の上部に取り付けていた。 しかし、現在はほぼ土台付近の下段に取り付けるものが主流となっているから、中々見かけることはない。 写真のように比較的最近、新設されたものでも見かけることがある。 |

<変圧器より上に高圧カットアウトが取り付けられたタイプ(腕金土台、丸型土台共通)>

全体的な形状としては、上記のタイプとほぼ似ていますが、変圧器よりも少し上に高圧カットアウトを取り付けているタイプがあります。

このタイプは、50kVAよりも大容量の変圧器(100kVA)を取り付ける場合に適用されていたようです。

今は100kVAでもそこまで大型の変圧器が使われなくなったので、徐々に減少し始めています。

しかし、100kVA以下よりも小容量の変圧器でも稀にこういった取り付け方をしているタイプがあります。

| 75kVAの変圧器を乗せたタイプで、変圧器より少し上に高圧カットアウトを取り付け! | 100kVAの変圧器を2台乗せたタイプで、変圧器より少し上に高圧カットアウトを取り付け! |

|

|

|

|

変圧器の容量が75kVAや100kVAといった大容量の場合は スペースを広く取るから高圧カットアウトを変圧器の上に取り付けるようだ。 写真のものは容量75kVAになる。 75kVAによるダブルはこちら |

100kVAといった大容量変圧器の場合は、とても通常の取り付け方法では変圧器の前に腕金を伸ばしてもスペースがなく支持しきれないため 2台の場合も同様に、変圧器より上に高圧カットアウト類を取り付けている。 電柱ブログでの掲載ページはこちら |

<<新型を紹介!>>

ここからは、土台いらずの新型変圧器を紹介

土台がいらなくなった新型の変圧器は2003年頃より登場している、腕金による変圧器の引き下げ線支持方法は種々多様

なお、これまで低圧2次側に取り付けられていた低圧カットアウトについては、初代物では低圧カットアウトが付いたものも一部見られたが、その後は完全にレス化されていった。

土台不要の新型変圧器なのにもかかわらず、低圧2次側に低圧カットアウトが付いたその初代タイプ

土台不要の新型変圧器で裏面に低圧カットアウトなし

<新型変圧器の種類>

基本的にはその変圧器の高さが普通の高さであれば電灯線100V用で、縦長であれば動力線200V用となる。

左写真が電灯線100V用で右写真が縦長で200V用となる。

|

新型タイプは上部にある変圧器への引き下げ線支持用の腕金の本数を減らしたり、最後は完全に省略するなどし、簡素化が進んだ。 高圧カットアウト類の支持は、最終的には変圧器の目の前に2メーターぐらいの腕金を取り付けて、そこで支持するようになっていった。 |

||||

|

登場初期:2003年頃〜 |

→ | 2008年〜2014年初頭まで | → | 2014年3月〜 |

|

→ |

塩害地域では、断線保護のためか、下部にも腕金を取り付けたタイプが確認された。 |

→ |

|

|

登場初期の2003年頃は 2本で形成されたトンボ腕金により 変圧器への引き下げ線を支持していた。 |

→ | 2008年からは1本の腕金により変圧器への引き下げ線を支持するタイプが登場! | → |

そして、2014年!最終的には変圧器への引き下げ線支持用の腕金は省略され それを高圧用腕金にそのまま直付けするようになった。 なお、これまで変圧器からアームを伸ばして取り付けられていた高圧カットアウト類は 2メーター程の長い腕金を使用し、そこで支持するようになっていった。 |

※当サイトは各電力会社・その他の企業とは一切関係ございません。

※当サイトの内容、文章、画像等の無断転載・無断使用は固くお断りします。

最近、当サイトに掲載中の画像が個人ブログやYahoo知恵袋等へ無断転載される事案が多発しています!!

無断転載は完全な著作権侵害となりますから、必要な方は必ず当サイトメールフォームよりご連絡下さるようお願い致します!

(当サイト内の内容をスマホやPCでスクリーンショットをして、それを公衆掲示板やツイッター等のSNSに投稿する行為も同様です!!固くお断り致します。)